20 Jahre De-facto-Abschaffung des Grundrechts auf Asyl

Der Missbrauchsvorwurf, der zunehmend öffentlicher diskutiert wurde, diente seit dem Ende der Anwerbemigration der Verschlechterung der Bedingungen des Asylverfahrens. Er rechtfertigte im Rahmen von Verfahrens-Novellierungen zahlreiche Restriktionen gegenüber FlüchtlingsmigrantInnen, die entweder in einer Beschleunigung des Verfahrens, der Verkürzung und Reduzierung der Rechtswege und/oder einer Verschlechterung der sozialen Leistungen für Flüchtlinge bestanden. So wurde ab Mitte der 1970er Jahre in Baden-Württemberg der „Tatbestand“ des „offensichtlich in rechtsmissbräuchlicher Absicht“ gestellten Antrags auf ganze Gruppen angewendet. … Ebenso wurde die so genannte Residenzpflicht eingeführt, die die Bewegungsfreiheit von AsylmigrantInnen auf den Landkreis beschränkte. … Der Landkreiseverband Bayern erklärte 1978, dass eine Integration von AsylbewerberInnen durch „bewußt karge lagermäßige Unterbringung zu verhindern [ist]. Sie muß als psychologische Schranke gegen den Zustrom Asylwilliger aufgebaut werden“.1Serhat Karakayali: Gespenster der Migration. Zur Genealogie illegaler Einwanderung in Deutschland. Bielefeld 2008, S. 172.

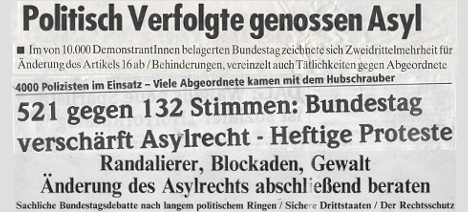

Am 26. Mai 1993 wurde die Änderung des Artikels 16 des Grundgesetzes im Bundestag beschlossen. Die Formulierung „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ in Absatz 2, die unter dem Eindruck der Verfolgung im Nationalsozialismus aufgenommen worden war, wurde gestrichen bzw. in einen neuen Artikel 16a verlagert. Dieser Artikel legt seitdem fest, dass Deutschland von „sicheren Drittländern“ umgeben ist und Asylantragsteller_innen, die über solche sicheren Drittländer einreisen oder aus einem als sicher geltenden Herkunftsland kommen, kein Asyl erhalten. Das Grundrecht auf Asyl wurde faktisch abgeschafft.

vom 27. Mai 1993