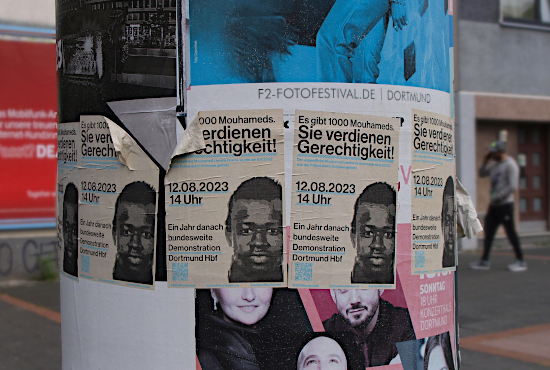

„Es war ein Akt der feministischen Solidarität“, beschrieb eine der Initiatorinnen* von Palestinians and Jews for Peace in Köln bei einer Mahnwache am 17. März das Zusammenkommen nach dem mörderischen Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023. Die Kölner jüdisch-palästinensische Gruppe habe sich dann aus „dem Bedürfnis nach mehr feministischer Solidarität“ entwickelt, erklärte sie in ihrer Rede, in der es insbesondere um sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe in diesen Zusammenhängen ging. Bereits in ihrem ersten Statement und Aufruf für eine Demonstration Ende Oktober 2023 forderte Palestinians and Jews for Peace dazu auf, „nach ausgewogeneren und differenzierteren Perspektiven“ zu suchen (was immer noch selten passiert). Kein gutes Haar ließen sie darin aber (selbstverständlich) an Hamas, die „eine faschistische, antisemitische, fundamentalistische und frauenfeindliche Organisation“ sei, womit sie die teilweise behauptete „Dekolonialisierung“ oder „Befreiung“ – umso mehr angesichts der Unterdrückung der Menschen im Gaza-Streifen durch Hamas – deutlich als Mythos entlarvten. Gleichzeitig schrieben sie, „das Ausmaß der Gewalt“ durch die israelische Regierung, die gegen Zivilist*innen im Gaza-Streifen verübt werde, „nicht in Frage zu stellen, ist eine Verletzung der Menschenrechte“.1Siehe auch: Sebastian Weiermann: Demo in Köln: 500 für Frieden im Nahost-Konflikt, nd, 23.10.2023, https://www.nd-aktuell.de/artikel/1177224.nahostkonflikt-demo-in-koeln-fuer-frieden-im-nahost-konflikt.html. Die Lage ist seitdem bloß katastrophaler geworden, bis zur auferlegten Hungersnot und brutalen Bombardierung in Rafah.

Feministische Debatten drehten sich in der Vergangenheit oft um einen „Zusammenhang zwischen feministischem Aktivismus und Friedensaktivismus“2Nira Yuval-Davis: Geschlecht und Nation, Emmendingen 2001, S. 156. – nicht weil weiblich gelesene Personen von feministischer Seite aus als „von Natur aus“ friedfertiger betrachtet wurden (was patriarchale Weiblichkeitskonstruktionen dagegen implizieren können), sondern weil Militarismus/Militär/Krieg als mit patriarchalen Strukturen bzw. einer militarisierten Männlichkeit gekoppelt galten. Solche Diskussionen haben abgenommen, wohl unter anderem deshalb, weil viele Staaten einen weiblichen Militärdienst ermöglicht haben, obwohl die Rollen im Militär in ihrer Vergeschlechtlichung verharren.3Selbst für die israelischen Streitkräfte werden noch deutliche Geschlechterrollen konstatiert, obwohl Israel als einer der wenigen Staaten weltweit eine Wehrpflicht für Frauen* hat. Siehe unter anderem: Uta Klein: Militär und Männlichkeit in Israel, Frankfurt am Main 2001; Emma Montron: What is the reality for the integration of women in the Israeli army?, Gender in Geopolitics Institute, 11.12.2020, https://igg-geo.org/?p=3124&lang=en; Amos Harel: Analysis | The Israeli Army Promised Female Soldiers a Revolution but Left Them With Nothing but Crumbs, Haaretz, 08.06.2022, https://www.haaretz.com/israel-news/2022-06-08/ty-article/idf-promised-female-soldiers-a-revolution-but-left-them-with-nothing-but-crumbs/00000181-3f9c-d62a-a99b-ffdfdebb0000. Sofern die Teilhabe an einem männlich konnotierten Handeln also Strukturen und Logik dieser Institution nicht verändert hat und auch nicht umgekehrt die Übernahme weiblich konnotierter Aufgaben Männern* abverlangt, bleibt die Frage nach dem emanzipatorischen Gehalt dieser Teilhabe (erneute Beschränkungen wären trotzdem ein verkehrter Weg).

„Friedens- und Kriegszustände“ weiterlesen